「肩こり」や「腰痛」に悩まされていませんか?

長時間イスに座ったり、体に負担がかかる悪い姿勢を続けると、「肩こり」や「腰痛」になります。

そこで、マッサージグッズを使って「肩こり」や「腰痛」を緩和したり、ボディケアグッズやヘルスケアグッズを使って体をケアします。

ここでは、「肩こり」や「腰痛」の原因を解説します。

「肩こり」や「腰痛」の原因を知って、効果的にグッズを使いましょう。

- 「肩こり」や「腰痛」の原因

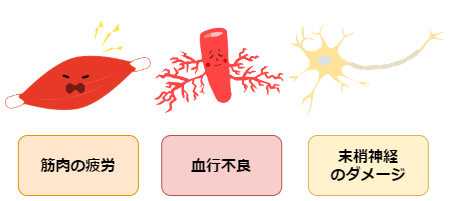

1.筋肉の疲労

2.血行不良

3.末梢神経のダメージ

肩こりや腰痛の原因

「肩こり」や「腰痛」の原因には、大きく分けて次の3つあります。

- 「肩こり」や「腰痛」の原因

1.筋肉の疲労

2.血行不良

3.末梢神経のダメージ

私たちは、頭を支えるために首や肩まわりの筋肉を常に使用しています。

首や肩まわりの筋肉に負担のかかる姿勢でデスクワークなどを続けると、首や肩まわりの筋肉が疲れて硬くなります。

その結果、首や肩まわり血管や抹消神経に負担がかかり、血行不良や抹消神経がダメージを受けます。

その後、「肩こり」や「腰痛」として、体の不調を感じるようになります。

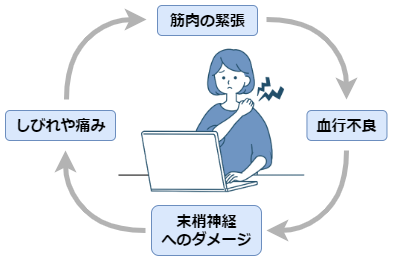

- 「肩こり」や「腰痛」の悪循環

1.筋肉の緊張(首や肩まわりの筋肉に負担がかかる)

2.血行不良

3.抹消神経へのダメージ

4.しびれや痛み(「肩こり」や「腰痛」を感じる)

筋肉の疲労

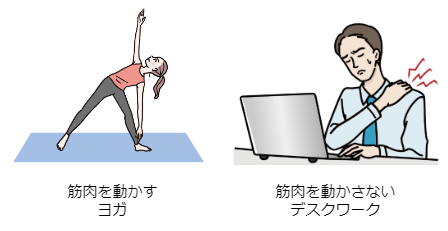

デスクワークのように同じ姿勢を続けると、同じ筋肉が疲労して筋肉が硬くなり、「肩こり」や「腰痛」に繋がります。

私たちの頭や腕は、首や肩まわりの筋肉が支えているため、常に負担がかかっています。

したがって、デスクワークのように同じ姿勢を続けると、同じ筋肉に疲労が溜まります。

- 筋肉の疲労

・同じ姿勢を続けることによって、同じ筋肉に疲労が溜まり続ける

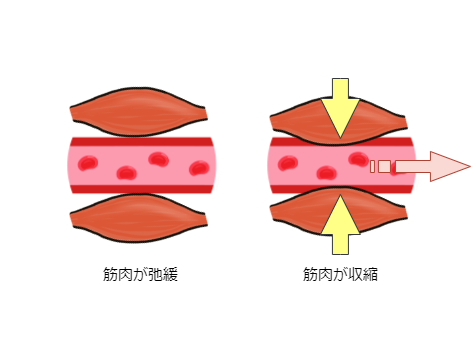

また、私たちは筋肉を収縮させたり、筋肉を弛緩して体を動かしています。

例えば、腕に”力こぶ”を長時間作り続けると、腕の筋肉が疲れると思います。

この時、腕の”力こぶ”を作っている腕の筋肉は収縮しており、筋肉が緊張した状態になっています。

このように、同じ筋肉が収縮し続けると、筋肉に疲労が溜まります。

よって、デスクワークなどで同じ姿勢を続けると、「肩こり」や「腰痛」を感じるようになります。

血行不良

筋肉が疲労により硬くなると、血管が圧迫されて血行不良になり、「肩こり」や「腰痛」に繋がります。

運動不足や体の冷えによって血行不良になるため、適度な運動を行ったり、体が冷えないようにする必要があります。

- 血行不良

・運動不足

・体の冷え

筋肉には、心臓と同じように血液を送るポンプの働きがあり、筋肉が収縮することで血管に圧力をかけ、血液を心臓に送り返しています。

運動不足により筋力が低下すると、筋肉によって血液を送る力が弱くなります。

また、デスクワークを長時間行うと、一部の筋肉しか動かさないため、筋肉によって血液が循環しにくくなります。

また、体が冷えると、体から熱を逃がさないように血管が収縮します。

例えば、冷房がきいた部屋など、体が冷えた状態になると血行は悪くなります。

抹消神経のダメージ

筋肉が硬くなると末梢神経が圧迫されてダメージを受け、しびれや痛みを感じることで「肩こり」や「腰痛」に繋がります。

- 中枢神経のダメージ

・しびれ

・痛み

末梢神経は、全身の筋肉を動かしたり、触覚や痛覚などの皮膚感覚を伝えたり、血圧や内臓の機能を整えたりします。

神経には、「全身に張り巡らされた末梢神経」と「末梢神経と情報の伝達を行う中枢神経(脳、脊髄)」があります。

指を切るなど、ケガをすると末梢神経から中枢神経を通して、脳に「痛い」という信号が伝わります。

「肩こり」や「腰痛」も同じように、抹消神経がダメージを受けていると感じて、体の不調として脳に信号が伝わっています。

おわりに

「肩こり」や「腰痛」の原因を知ることができましたか?

「肩こり」や「腰痛」は、同じ筋肉に負荷をかけ続けた結果、筋肉が硬くなることが原因で起きます。

また、悪い姿勢でデスクワークを続けると、余計に筋肉に負荷がかかります。

そこで、マッサージグッズを使って体を揉みほぐしたり、ボディケアグッズやヘルスケアグッズを使って筋肉が硬くならないようにケアします。

ぜひ、体の不調を感じる前に、体をケアするグッズを使って、「肩こり」や「腰痛」を予防しましょう!

コメント